俄乌战火,是如何扇动全球芯片危机的?

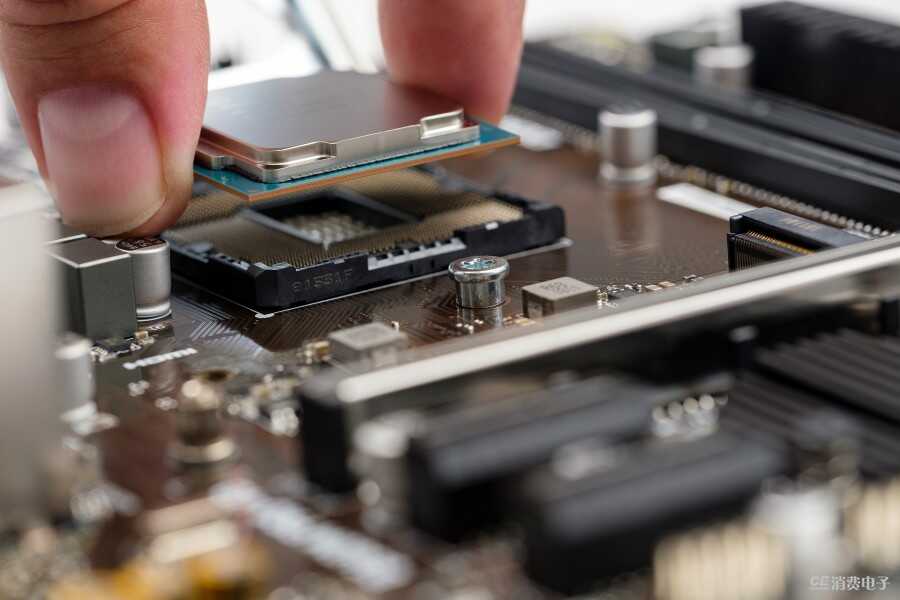

近年来,受新冠疫情持续影响,世界范围内持续出现缺芯潮,由于供应有限导致了消费端价格上涨,严重影响了其他工业活动和供应链安全。2022年以来,随着疫情放缓和中国芯片代工厂的“补位”,芯片供应短缺问题一度有解决的趋势。但随着俄乌冲突的加剧,乌克兰这一氖气供应大国的态势发生变化,芯片短缺问题的阴云也许仍将萦绕在半导体行业上空更多年头。今天我们就来解析俄乌战火这只蝴蝶,是如何扇动翅膀引起全球芯片危机的。

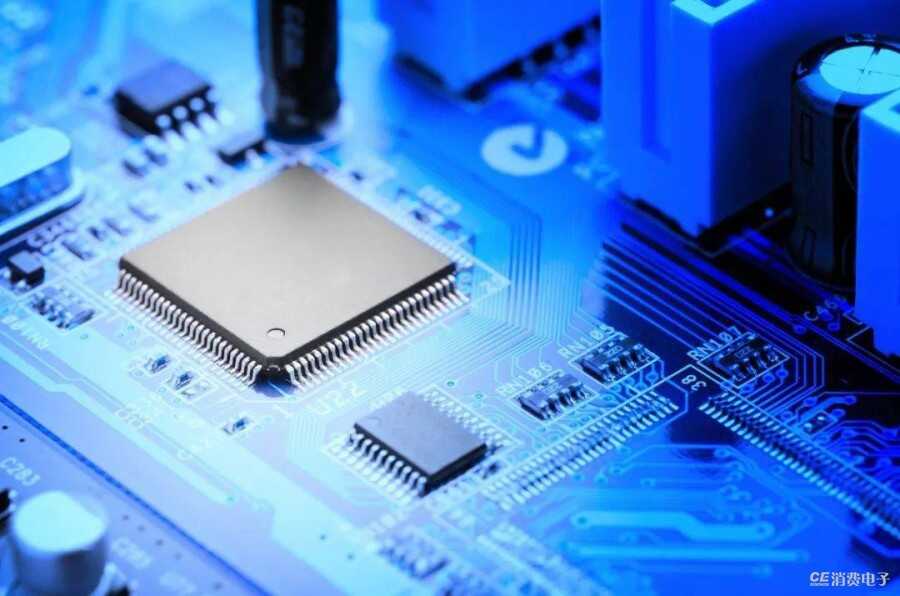

电子特气:半导体行业不可缺少的“稻草”

氖是一种惰性气体,无色无味。在空气中含量仅为万分之0.2,属于稀有气体。由于氖在通电时会发出橙红色亮眼光芒,常用于照明和展示用途。我们生活中常常见到的橙红色霓虹灯牌就使用了氖气。

但除去霓虹灯牌外,氖其实还有一项比较罕见的用途:用于半导体制造行业中的电子特气。

电子特气指的是工业气体中附加值比较高的特殊用途气体。与传统工业气体在纯度和用途上有所区分。特种气体的生产过程中涉及合成、纯化、混合配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺技术,流程较为复杂。而半导体行业则对电子特气提出了更高的要求:为了保证半导体产品的良率,特种气体必须满足“超纯”和“超净”要求,即严格控制粒子和金属杂质的含量。同时在混合配比时,最高要求十亿级精度,这使得电子特气的制备具有较高的技术门槛。

乌克兰:全球最大的电子特气供应国

作为本次军事冲突主角之一的乌克兰,就是全世界范围内氖气的最大生产国。早在苏联时期,乌克兰就是苏联的稀有气体生产基地,在那时其生产的氖气主要用于辉光管的制造。其Gazotron军工厂在70年代生产的IN-16辉光管甚至时至今日仍可使用,是不少蒸汽朋克爱好者钟爱的桌面摆件。这足可见乌克兰在稀有气体制造领域的先进工艺。

如今,氖气在半导体领域找到了更大的舞台。在半导体行业中的准分子激光光刻领域,在使用深紫外激光光刻技术进行芯片刻蚀时,需要在模式化器件的关键层中填充混合气体。该激光气体的成分通常是98%以上的氖气与其他稀有气体(氩气、氪气、氙气)和氯气的混合物。

电子特气被称为现代电子工业的血液。据资料统计,乌克兰约供应了全球70%的氖气、40%的氪气、30%的氙气,这些稀有气体都是半导体生产中不可缺少的材料。

随着俄罗斯对乌克兰的全面进攻,乌克兰局势陷入了动荡。如果战争持续,全球的稀有气体供应都可能受此影响。

冰冻三尺非一日之寒:新冠加剧全球缺芯危机

自新冠疫情在全球发生大流行以来,全球产业链就不断受到冲击。

与此同时,芯片的代工产业产能过度集中:根据英特尔2022年投资者大会上其CEO Pat的报告,如今的芯片代工产业有大约80%的产能集中在亚洲。在全球对芯片需求大大增加的大背景下,使得这条亚洲—美欧的芯片供应链车马鼎沸。最终造成了“运输瓶颈”。

另据NIKKEIAsia近日报道,由于美国西海岸港口持续面临货物长期积压的问题,中国台湾、日本的部分产品不得不花上两倍的价格改道墨西哥从陆路进入美国。这些产品中最为重要的就是为美国企业代工的芯片。

Natixis亚太区首席经济学家Alicia Garcia-Herrero指出,过去两年间,芯片的短缺存在着周期性和结构性的二重原因。由于大量的工作和学习场所被迫向线上转移,人们对电子产品的需求空前旺盛,造成了周期性的芯片短缺。而由于近年来自动驾驶、电动汽车、AI等领域的蓬勃发展,这些新兴产业会与旧有的消费电子产品争夺已有的产能,最终导致结构性的芯片短缺。

这些因素叠加起来,最终导致了全球范围内的缺芯问题。

俄乌冲突对半导体产业的实质性影响

俄乌局势牵动着全球半导体产业链的稳定,ASML、美光纷纷拉响警报。

当地时间上周三(2月23日),据路透社引述ASML一位发言人表示,正在寻找其他氖气供应来源,以防俄罗斯和乌克兰冲突导致供应中断。

多位业内人士称,俄罗斯与乌克兰只能算作原料供应商,并不是生产商,半导体下游企业并不直接从俄罗斯和乌克兰采购,且电子特气生产商目前都有足够的储备,芯片巨头们加大囤货力度造成自身芯片未面临短缺。俄乌冲突对全球半导体巨头们的产业链影响暂时有限,部分氖气价格不断攀升,或将对中小半导体企业产生一定影响,后续事态发展尚需进一步观察。

凯美特气表示,在氦、氖、氪、氙气中氙气最贵,特别是航空氙气,纯度越高、价格更高,当前俄罗斯与乌克兰局势紧张,价格会持续走高。值得注意的是,2014年克里米亚事件就曾导致电子特气价格大幅上涨,氖气价格一度翻了近10倍,达到每立方米3500美元的高价。

美国DRAM存储芯片巨头美光科技(Micron Technology)随后称,乌克兰危机的升级凸显出半导体供应链的复杂性和脆弱性,一些用于芯片生产的气体就来自乌克兰。

多措并举 全球展开半导体产业自救

许多国家和地区都在重新思考和认识半导体对地缘政治、科技主权、国家安全的影响,纷纷出台大量政策以推动半导体产业发展,半导体产业成为各国强化布局和博弈的重点领域。

各国先后发布半导体相关的法案,想要通过立法鼓励本土半导体产业的发展。

今年2月,美国众议院通过520亿美元(约合3310亿元人民币)的芯片法案,鼓励美国的私营企业投资半导体的生产,以改善美国的供应链以及加强制造业。同样也是今年2月,欧盟委员会公布430亿欧元(约合3125亿元人民币)芯片法案,希望扩大欧盟芯片产能在全球市场占比,并防止对国际市场过度依赖。

2021年6月,日本公布的一份增长战略草案也表明,日本将采取一切政策措施,包括提供慷慨的财政激励,吸引海外半导体公司,加入全球芯片竞争,确保关键组件的供应。

世界多国都在提供巨额补贴及其它激励措施,来吸引工厂或者研发中心落地本土,通过多种手段来促进本国半导体产业的发展。

从目前的结果来看,出台芯片相关的法案或补贴一定程度推动了芯片产能的回流。以美国为例,近两年,台积电、格芯、三星等大厂先后都在美国投建新的半导体工厂。

然而,虽然有高额补贴,但是产能回流的实现难度还是很高。对于发展半导体产业来说,除了需要巨额资本的支持,还需要配备完善的产业链、完备的基础设施及设备、健全的生态体系和专业的相关人才等,每一个其实都是巨大的挑战。

因此,即使美国在积极推动半导体代工厂的建设,但是由于蓝领工人成本居高不下,如果制造业回流美国,工厂开不出那么高的工资吸引工人。如果工厂不顾成本开高工资,产品的生产成本就会增加,销售价格也会上涨,竞争力下降,最后会导致市场萎缩利润下降,工厂关门,美国短时间内也不可能再造一个“台积电”。

半导体老牌企业扩大产能应对庞大消费需求

为了应对这种供不应求的情况,半导体的老牌企业纷纷出招应对。

最简单的招数就是增加在半导体领域的投资。根据台积电的报告,其在2022年的投资将达到440亿美元以扩大产能,这一数字远超其2021年的300亿投资。

在国内,芯片代工行业龙头中芯国际2月公布的2021年第四季度财报中也显示将大幅增加在半导体代工上的投资,扩大产能来应对缺芯危机。

国内的芯片行业虽然在先进制程上的发展仍然需要时间,但其产能的增长相当迅猛。再加上美欧各国都在加紧建设新的芯片产能,部分业内人士一度预测,随着亚洲的芯片产量迅速增加和欧美的芯片产能从疫情中恢复,2022年全球缺芯的问题有望解决。

参考资料:雷峰网 21ic

- 俄乌冲突

- 芯片危机

- 电子特气

- 半导体

京公网安备

11010802025543号

京公网安备

11010802025543号